Es waren die engagierten Psychiater, allen voran Lombroso, Réja, Pfeifer, Morgenthaler und Prinzhorn, die gegen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, die die künstlerischen Erzeugnisse von Psychiatriepatient*innen entdeckt und ans Tageslicht gebracht haben. Die Seelenärzte berücksichtigten zwar künstlerische Aspekte, ihre Intention war es jedoch, mit Hilfe der bildnerischen Arbeiten als nonverbale Kommunikationsmittel, in den Kern des geistigen Zustands ihrer Patient*innen vorzudringen. Sie betrachteten ihre Werke in unmittelbarem Zusammenhang mit ihren Krankheiten und erlagen dem Irrtum, dass die künstlerischen Ausdrucksformen der Schizophrenen spezifische Stilmerkmale haben, welche ihnen allen gemeinsam zugrunde lägen und sich dadurch von Werken der gesunden Künstler*innen unterscheiden. Dafür erstellten sie Kataloge (Mohr, Rennert, Navratil), um diese als diagnostisches Instrument zu verwenden. Somit siedelten sie die künstlerischen Ausdrucksformen psychisch Kranker in den Bereich des Pathologischen (Krankhaften) an und prägten dafür, in unzulässiger Weise, Begriffe wie schizophrene Kunst, Psychopathologische Kunst (Volmat), Zustandsgebundene Kunst (Navratil) und Psychotic Art (Reitman).

Auch in der modernen Kunst begegnet man sogenannten Stilelementen Schizophrener

Schaut man sich aber in der modernen und postmodernen Kunst um, wird man eines Besseren belehrt. Denn auch hier begegnet man den sogenannten Stilelementen Schizophrener: So kommen beispielweise manieristische Elongierung, Verfremdung, Verzerrung, anatomische Deformierung, reihenmäßige Anordnung, rhythmische Gliederung, stereotypische Wiederholung, Multiplizierung, Symmetrie und Horror vacui (Angst vor freien Flächen) in ähnlicher Weise in den Werken von Künstler*innen vor, die nichts von einer Psychose an sich haben.

Aus einer Fülle von Beispielen sollen hier zwei Zeichnungen der herausragendsten Dichterin Deutschlands Else Lasker-Schüler (* 11.2.1869 in Wuppertal-Elberfeld, + 22.11.1945 in Jerusalem), vorgestellt werden. Die poetisch- träumerische und eigensinnige Künstlerin ohne künstlerische-akademische Ausbildung, mit starker Affinität zum Orient und Palästina, schuf sich mit ihrem Gesamtwerk ihre eigene fantastische Wirklichkeit mit Symbolgestalten, inszenierte sich oft als den Prinzen von Theben Jussuf.

Steroetypisches Muster mit Multiplizierung

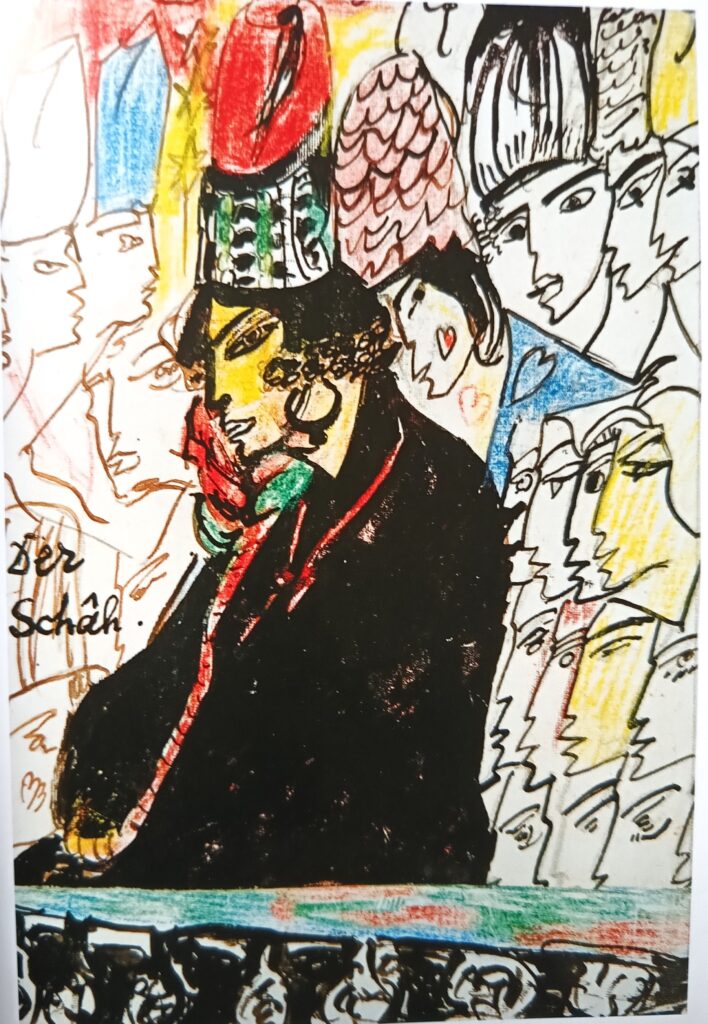

Ihre Zeichnung mit Kreide, Goldfolie, Buntstiften und Tusche „Jussuf“, 1927, beschriftet unten mittig, gewährt einen Einblick in ihr Fantasiereich. Auf dem ausgesprochen farbdominanten, bis zu den Rändern ausgefüllten (Horror vacui) Blatt sieht man in stilisierter, stark vereinfachter und flächigerweise dicht gedrängt nebeneinanderstehende Fantasiegestalten mit exotischem Outfit in leuchtenden Farben, überwiegend im linken Profil, die in reihenmäßiger Anordnung und rhythmischer Gliederung gestaffelt sind. Die Figur Jussuf mit orangefarbenem Fes nimmt die gesamte Bildmitte ein. Zu einer schwarzen Hose trägt er einen Mantel, in gelblich-oranger Farbe. Direkt rechts neben Jussuf steht eine Frauenfigur in einem satten, dunkelblauen Gewand und mit einem Blau-Weiß gestreiften, hohen Turban, die in halber Kopfdrehung nach links, dem Betrachtenden zugewandt ist. Hinter ihnen sind die Buschmänner in bunter Bekleidung mit braunen Gesichtern zu Erkennen. Es fällt ein stereotypisches Muster mit Multiplizierung auf. Die hier beschriebenen stilistischen Merkmale lassen sich auch auf der zweiten Zeichnung mit Buntstiften und Tusche „Der Schah“,1927 erkennen.

„Stilistische Merkmale des Krankhaften” nicht diagnostisch verwertbar

Diese Kompositionen der Künstlerin, die nicht an einer Schizophrenie litt, bestätigen eindeutig, dass die von Psychiatern ausgemachten „stilistischen Merkmale des Krankhaften“ nicht diagnostisch verwertbar sind und sich keine Schlüsse auf eine Psychose der Künstler*innen schließen lassen. Somit ist die Annahme einer schizophrenen Kunst faktisch widerlegt und als obsolet zu betrachten. Es ist zudem längst bekannt, dass der Prozentsatz der Künstler*innen unter psychisch Kranken ziemlich gering ist. Dies entspricht etwa dem gleichen Prozentsatz von Kunstschaffenden innerhalb der allgemeinen Bevölkerung und macht deutlich, dass kein automatischer Zusammenhang besteht, zwischen psychischer Krankheit und Kunstfähigkeit. Das Kunstwerk ist das Erzeugnis des intakt gebliebenen schöpferischenVermögens und nicht der Krankheit oder der intellektuellen Behinderung. Turhan Demirel

PS: Die bildnerischen Werke Elses blieben lange Zeit im Schatten ihres literarischen Erfolgs und gerieten in Vergessenheit. Erst die Retrospektive im jüdischen Museum in Frankfurt am Main, 2010 brachte ihr umfangreiches Oeuvre an die breite Öffentlichkeit.

Dicht gedrängt nebeneinanderstehende Fantasiegestalten mit exotischem Outfit in leuchtenden Farben - „Jussuf“ heißt diese Zeichnung von Else Lasker-Schüler aus dem Jahr 1927.

Dicht gedrängt nebeneinanderstehende Fantasiegestalten mit exotischem Outfit in leuchtenden Farben - „Jussuf“ heißt diese Zeichnung von Else Lasker-Schüler aus dem Jahr 1927.